Leben Sie mit einem Partner, der an Demenz erkrankt ist? Sie wissen nicht, wie Sie damit umgehen sollen? Erfahren Sie jetzt, wie Sie den Alltag leichter meistern können. Wir geben Ihnen praktische Tipps, um den Alltag zu gestalten und die Beziehung zu stärken.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Das Verständnis und Einfühlungsvermögen für die Demenzerkrankung sowie die Biografie des Partners sind wichtige Bausteine, um die Beziehung und Kommunikation zu stärken.

- Familie und Freunde bieten wichtige Unterstützung, während professionelle Hilfe durch Pflegedienste und die Inanspruchnahme gesetzlicher Pflegeleistungen Entlastung schafft.

- Selbstfürsorge des gesunden Partners, regelmäßige Bewegung und psychologische Unterstützung sind entscheidend, um den emotionalen und physischen Belastungen der Pflege standzuhalten.

Verständnis für die Demenzerkrankung entwickeln

Um besser mit einem demenzkranken Partner umgehen zu können, ist es sehr wichtig, die Krankheit und ihre Auswirkungen zu verstehen. Demenz geht weit über den Verlust geistiger Fähigkeiten hinaus und beeinträchtigt auch Wahrnehmungen, Verhalten und Erleben. Ein tieferes Wissen über die Krankheit fördert Akzeptanz und Geduld im Umgang.

In der Welt von Menschen mit Demenz haben Dinge oft eine andere Bedeutung als für Gesunde. Daher ist es wichtig, sich in die Welt des Betroffenen zu begeben, um ihn zu verstehen. Beobachten Sie das Verhalten, die Körpersprache und den Tonfall Ihres Partners genau, um Erfahrungswerte zu sammeln und sich an die neuen Rollen in der Partnerschaft zu gewöhnen.

Erste Anzeichen erkennen

Einige Anzeichen für eine beginnende Demenzerkrankung, wie die Alzheimer-Erkrankung, einer der häufigsten Demenzform, sind Schwierigkeiten beim eigenständigen Bewältigen des Alltags, Probleme beim verbalen Ausdruck und regelmäßiges Verlegen von Gegenständen. Der Schlüssel zu vielen Verhaltensweisen von Demenzkranken liegt in ihrer Biografie – einschneidende Erlebnisse und persönliche Ängste zu kennen, hilft, sie besser zu verstehen. Eine frühzeitige Demenzdiagnose kann dazu beitragen, den Umgang mit der Erkrankung zu erleichtern und eine passende Diagnose für die jeweilige Erkrankung zu stellen.

Kommunikation anpassen

Tiefe Gespräche werden schwieriger und es sind neue Wege der Verständigung gefragt. Nonverbale Kommunikationsformen wie Mimik, Gestik und Berührungen werden immer wichtiger, da Worte an Bedeutung verlieren. Eine freundliche und ruhige Stimme, Blickkontakt und die Verwendung des Namens des Betroffenen können ebenfalls helfen.

Es ist wichtig, ruhig und freundlich zu sprechen, offenen Fragen den Vorzug zu geben und nonverbale Kommunikation wie Berührungen und Gesten zu nutzen. Diese Formen der Kommunikation können helfen, eine tiefere Verbindung zu Ihrem Partner zu schaffen und Missverständnisse zu vermeiden.

Denken Sie daran, dass Ihr Partner möglicherweise Schwierigkeiten hat, komplexe Informationen zu verstehen. Verwenden Sie daher einfache und klare Sätze. Ein paar Tipps, wie Körperkontakt und ein verständnisvoller Tonfall, können oft mehr bewirken als Worte allein.

Geduld und Empathie zeigen

Geduld, Zuneigung und Einfühlungsvermögen sind essenziell im Umgang mit einem demenzkranken Partner. Es ist wichtig, die Gefühle und Bedürfnisse des Partners ernst zu nehmen, indem man auf deren emotionale Lagen eingeht und diese bestätigt.

Eine starke Beziehung, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht, kann Ängste bei Demenzerkrankten reduzieren. Zeigen Sie Ihrem Partner, dass Sie für ihn da sind und seine Gefühle verstehen. Dies kann ihm Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Es ist auch wichtig, dass Sie sich selbst Zeit geben, um Ihre eigenen Emotionen zu verarbeiten. Der Umgang mit einem demenzkranken Partner kann herausfordernd sein, aber durch Geduld und Empathie können Sie eine liebevolle und unterstützende Umgebung schaffen.

Gemeinsame Rituale und Routinen bewahren

Eine strukturierte Umgebung und vertraute Routinen können Ihrem Partner Orientierung und Sicherheit bieten. Wandkalender und große Uhren sind einfache Hilfsmittel, die dabei helfen können, sich zeitlich zu orientieren. Sie bieten eine visuelle Unterstützung im Alltag und können dabei helfen, den Tagesablauf besser zu strukturieren. Gemeinsame Rituale wie das Hören von Musik oder Spaziergänge in der Natur können das emotionale Wohlbefinden verbessern.

Musik hat eine besondere Wirkung auf Demenzkranke. Bekannte Schlager aus der Jugendzeit können fröhliche Erinnerungen stimulieren und die Stimmung verbessern. Kreative Aktivitäten wie Malen oder Basteln können die kognitiven Funktionen anregen. Gleichzeitig tragen sie auch dazu bei, das Wohlbefinden zu steigern.

Basale Stimulation, wie das Ansprechen der Sinne durch Berührungen und bekannte Gerüche, kann Vertrauen und Selbstwahrnehmung stärken. Erinnerungspflege durch Foto- und Erinnerungsalben kann das Wohlbefinden von Demenzkranken steigern, indem sie sich an positive Lebensereignisse erinnern.

Unterstützung durch Familie und Freunde

Die Pflege eines demenzkranken Partners kann emotionale und physische Herausforderungen mit sich bringen. Ein Unterstützungsnetzwerk aus Familie und Freunden ist daher entscheidend. Pflegende Angehörige sollten sich regelmäßig austauschen und gegenseitig unterstützen.

Regelmäßige Entlastung und Auszeiten für pflegende Angehörige sind wichtig, um deren eigene Gesundheit zu erhalten. Nehmen Sie Hilfe von Familie und Freunden an und zögern Sie nicht, um Unterstützung zu bitten. Ein starkes Netzwerk kann Ihnen helfen, die Belastungen der Pflege zu bewältigen und gleichzeitig die Beziehung zu Ihrem Partner zu stärken.

Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen

Es kann eine große Erleichterung sein, professionelle Unterstützung durch Pflegedienste oder eine Alltagsbetreuung in Anspruch zu nehmen. Diese Maßnahmen können helfen, den Alltag zu erleichtern und eine Überlastung der Angehörigen zu vermeiden. Gesetzliche Pflegekassen, private Pflegeversicherungen und Beratungsstellen bieten Beratung und Unterstützung für Partner von Demenzkranken an. Wenn die Belastung zu groß wird, kann ein Umzug in ein Pflegeheim eine Lösung sein.

Es ist wichtig, die individuellen Bedürfnisse des Betroffenen sowie die vorhandenen Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Abwägung kann helfen, die beste Entscheidung für die Pflege Ihres Partners zu treffen.

Selbstfürsorge für den gesunden Partner

Selbstfürsorge ist für den gesunden Partner von entscheidender Bedeutung. Regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung sind wichtig für das Wohlbefinden beider Partner. Auch regelmäßige Auszeiten sind notwendig, um die eigene Energie wieder aufzuladen.

Viele Angehörige haben oftmals Schwierigkeiten, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie sich um Ihre eigene psychische Gesundheit kümmern und bei Bedarf psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen. Kraft tanken, an sich denken und andere Leute treffen kann dazu beitragen, das Leben mit einem demenzkranken Mann als Partner gesund zu bewältigen.

Herausforderndes Verhalten verstehen und managen

Herausforderndes Verhalten bei Demenz kann oft durch unbefriedigte Bedürfnisse verursacht werden. Mit Verständnis und einem Perspektivenwechsel kann man besser erkennen, was hinter dem Verhalten steckt und wie man darauf reagieren kann. Angstzustände bei Demenz können durch alltägliche Veränderungen oder Objekte wie Spiegel oder dunkle Böden ausgelöst werden. Es ist wichtig, die Auslöser zu identifizieren und angemessen darauf zu reagieren.

Wenn Sie sich überfordert fühlen, zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt. Berührungen und sanfte Bewegungen können helfen, Demenzerkrankte zu beruhigen, wenn sie schreien.

Welche Hilfsmittel sind bei Demenz sinnvoll?

Bei der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz gibt es verschiedene Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern und die Lebensqualität verbessern können. Diese Hilfsmittel unterstützen sowohl die betroffenen Personen als auch ihre pflegenden Angehörigen.

Wir haben die häufigsten und nützlichsten Hilfsmittel bei Demenz für Sie aufgelistet:

Alltagshilfen

- Erinnerungshilfen:

- Kalenderuhren: Zeigen Datum, Wochentag und Uhrzeit an.

- Tages- und Wochenpläne: Strukturieren den Tagesablauf und erinnern an wichtige Termine.

- Erinnerungsnotizen: Notizzettel oder digitale Erinnerungen für tägliche Aufgaben.

- Beschriftungen und Hinweisschilder:

- Türen, Schränke und Gegenstände beschriften, um Orientierung zu erleichtern.

- Piktogramme oder Bilder zur visuellen Unterstützung.

- Hilfen für die persönliche Hygiene:

- Ergonomische Hilfsmittel wie Haltegriffe und Duschhocker.

- Elektrische Zahnbürsten und einfach zu bedienende Pflegemittel.

Unterstützung bei der Ernährung

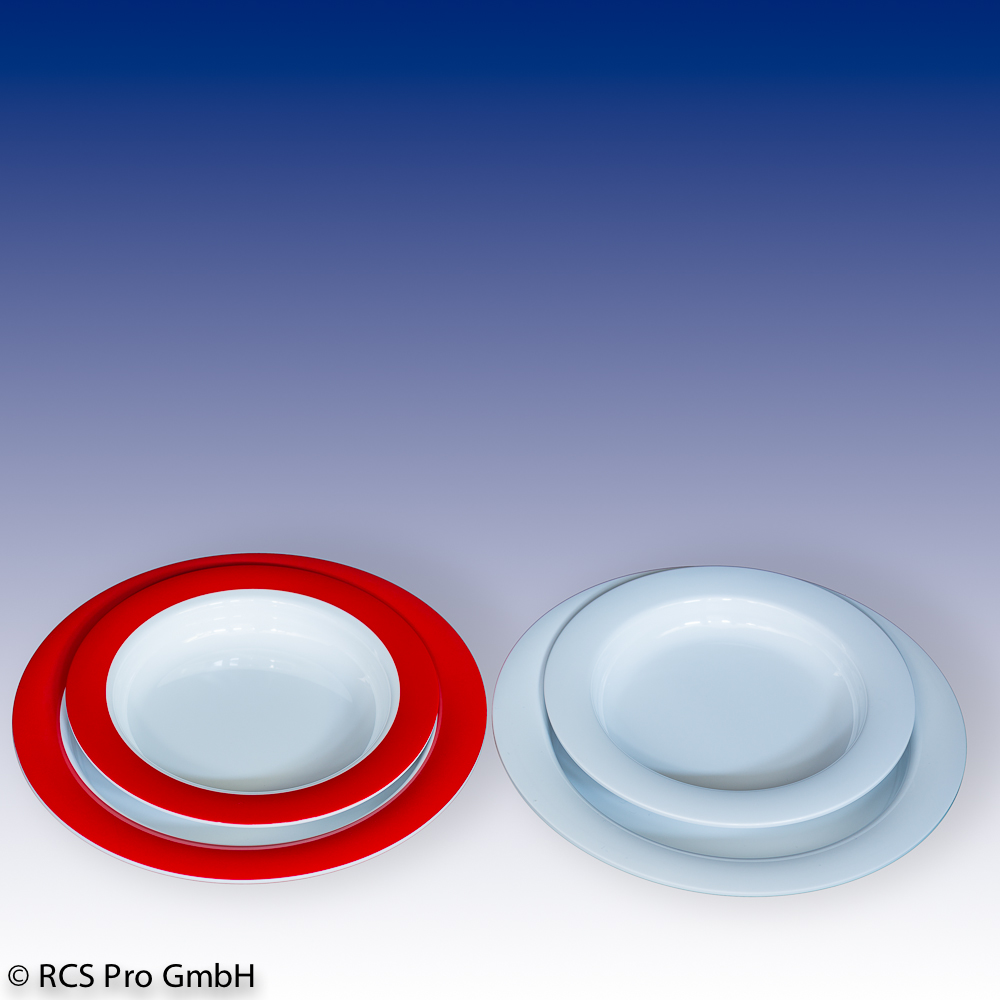

- Ergonomische Ess- und Trinkhilfen:

- Rutschfeste Unterlagen, spezielle Bestecke und Trinkbecher.

- Teller mit erhöhtem Rand und Antirutsch-Beschichtung.

- Erinnerungshilfen zur Flüssigkeitsaufnahme:

- Trinkuhren oder Apps, die an regelmäßiges Trinken erinnern.

Hilfen für Mobilität und körperliche Aktivität

- Gehhilfen und Rollatoren:

- Stabilität und Sicherheit beim Gehen.

- Modelle mit eingebauten Sitzflächen und Körben für Einkäufe.

- Anpassungen im Wohnraum:

- Treppenlifte und Rampen für barrierefreies Wohnen.

- Ergonomische Möbel und Betten.

Pflegehilfsmittel

- Inkontinenzprodukte:

- Windeln, Vorlagen und Schutzhosen für die Blasen- und Darmkontrolle.

- Pflegebetten und Lagerungshilfen:

- Höhenverstellbare Betten und Lagerungskissen zur Vermeidung von Druckstellen.

Diese Hilfsmittel können den Alltag von Menschen mit Demenz erheblich erleichtern und dazu beitragen, ihre Unabhängigkeit und Sicherheit zu erhalten. Es ist ratsam, sich bei der Auswahl und Anpassung der Hilfsmittel von Fachleuten beraten zu lassen, um die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten.

Sexualität und Nähe in der Partnerschaft mit einem demenzkranken Partner

In einer Partnerschaft, in der ein Partner an Demenz erkrankt ist, können sowohl physische als auch psychologische Faktoren die sexuelle Aktivität beeinflussen. Diese Veränderungen sollten sensibel und offen besprochen werden. Einfühlsamkeit und Rücksichtnahme sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass beide Partner sich wohl und respektiert fühlen.

Offene Kommunikation: Eine ehrliche und offene Kommunikation über sexuelle Bedürfnisse und Herausforderungen ist entscheidend. Das Gespräch hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die emotionale Verbindung zu stärken. Es ist wichtig, Geduld und Verständnis zu zeigen, da sich die Bedürfnisse und Fähigkeiten des demenzkranken Partners im Laufe der Zeit verändern können.

Anpassung an neue Realitäten: Es kann notwendig sein, sich an neue Formen der Intimität anzupassen. Dies kann bedeuten, dass Zärtlichkeiten wie Küssen, Streicheln und Umarmungen wichtiger werden, während Geschlechtsverkehr möglicherweise weniger häufig stattfindet. Jede Form von Nähe kann helfen, die emotionale Bindung aufrechtzuerhalten.

Unterstützung und Beratung: Fachliche Unterstützung durch Ärzte, Therapeuten oder Selbsthilfegruppen kann hilfreich sein. Diese Experten können Strategien anbieten, um mit den Herausforderungen umzugehen und die Partnerschaft zu stärken.

Emotionale Nähe und Zärtlichkeiten: Selbst wenn körperliche Intimität schwieriger wird, können andere Formen der Zärtlichkeit und Nähe wichtig sein. Gemeinsame Zeit, liebevolle Gesten und das Ausdrücken von Zuneigung können die Bindung stärken und ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Zukunftsplanung und rechtliche Fragen

Eine frühzeitige Planung und Regelung rechtlicher Fragen ist unerlässlich. Für eine rechtsgültige Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung ist die Geschäftsfähigkeit und Einwilligungsfähigkeit des Betroffenen erforderlich.

Die frühzeitige schriftliche Festlegung von Pflegewünschen und finanziellen Vertretungen ist wichtig, um im Ernstfall der Pflegebedürftigkeit vorbereitet zu sein. Es wird geraten, sich rechtzeitig um diese Dokumente zu kümmern und nach Hilfsmöglichkeiten im Bezirk zu suchen.

Durch eine sorgfältige Planung können Sie sicherstellen, dass die Wünsche und Bedürfnisse Ihres Partners respektiert und umgesetzt werden, wenn er es selbst nicht mehr kann.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Umgang mit einem demenzkranken Partner viele Herausforderungen mit sich bringt, aber auch viele Möglichkeiten bietet, die Beziehung zu stärken und eine liebevolle und unterstützende Umgebung zu schaffen.

Indem Sie sich über die Krankheit informieren, Ihre Kommunikation anpassen, Geduld und Empathie zeigen und Unterstützung in Anspruch nehmen, können Sie Ihrem Partner Sicherheit und Geborgenheit bieten. Denken Sie auch daran, auf Ihre eigene Gesundheit zu achten und sich regelmäßig Auszeiten zu nehmen. Ihre Liebe und Fürsorge können viel bewirken.

Häufig gestellte Fragen

Welche Anzeichen deuten auf eine beginnende Demenzerkrankung hin?

Erste Anzeichen für beginnende Demenz sind Schwierigkeiten im Alltag, Probleme mit der Sprache und regelmäßiges Verlegen von Gegenständen. Besonders Acht geben sollten Sie auf diese Symptome.

Wie kann ich die Kommunikation mit meinem demenzkranken Partner verbessern?

Um die Kommunikation mit Ihrem demenzkranken Partner zu verbessern, verwenden Sie eine freundliche und ruhige Stimme, nehmen Sie Blickkontakt auf, nutzen Sie den Namen des Betroffenen und setzen Sie auf nonverbale Kommunikation wie Berührungen und Gesten.

Warum sind Rituale und Routinen für Demenzkranke wichtig?

Rituale und Routinen sind für Demenzkranke wichtig, da sie Orientierung und Sicherheit bieten, was das emotionale Wohlbefinden verbessern kann. Dies kann helfen, den Betroffenen in einer strukturierten Umgebung zu unterstützen.

Wann sollte ich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?

Wenn die Pflege zu Hause zu belastend wird oder der Betroffene keine Minute unbeaufsichtigt sein darf, ist es ratsam, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen oder über einen Umzug in ein Pflegeheim nachzudenken.

Wie kann ich als gesunder Partner auf meine eigene Gesundheit achten?

Regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und Auszeiten sind sehr wichtig. Unterstützung von Familie und Freunden sollte angenommen werden, um sich die nötige Zeit für sich selbst nehmen zu können. Bei Bedarf sollte psychologische Hilfe beansprucht werden.