Eine Krebsdiagnose stellt das Leben von Betroffenen und Angehörigen grundlegend auf den Kopf und bringt viele neue Herausforderungen mit sich. In dieser belastenden Situation rückt auch die Ernährung in den Fokus, denn sie kann den Therapieverlauf unterstützen und einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität leisten. Gleichzeitig führen Behandlungen wie Chemotherapie oder Bestrahlung häufig zu Nebenwirkungen, die das Essen erschweren. So treten etwa Appetitlosigkeit, Geschmacksveränderungen oder Verdauungsprobleme auf.

In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie mit diesen ernährungsbezogenen Schwierigkeiten umgehen können und welche alltagstauglichen Lösungen hilfreich sind. Auf RCS-Pro finden Sie verlässliche Informationen und praktische Empfehlungen, die auf den aktuellen Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft basieren – verständlich, einfühlsam und praxisnah aufbereitet.

Warum ist die Ernährung bei Krebs so wichtig?

Die richtige Ernährung spielt im Rahmen der Krebstherapie eine bedeutende Rolle. Denn ein guter Ernährungszustand kann den Therapieerfolg positiv beeinflussen und die Leistungsfähigkeit der Erkrankten erhalten. Patienten, die ausreichend, nährstoff- und abwechslungsreich essen und trinken, können Nebenwirkungen der Behandlung oft besser verkraften.

Bei einer Tumorerkrankung hat der Körper einen erhöhten Energiebedarf. Gleichzeitig führen Therapienebenwirkungen häufig zu Appetitlosigkeit, Übelkeit oder Geschmacksveränderungen. Diese Beschwerden machen es vielen Patientinnen und Patienten schwer, ausreichend Nahrung aufzunehmen. Die Folge kann eine Mangelernährung sein, die den Verlauf der Erkrankung negativ beeinflusst.

Einfluss der Ernährung auf die Lebensqualität

Eine ausgewogene Ernährung trägt wesentlich zur Lebensqualität bei. Wenn Betroffene trotz Erkrankung Freude am Essen bewahren können, wirkt sich das positiv auf ihr Wohlbefinden aus. Gemeinsame Mahlzeiten mit Familie und Freunden geben dem Alltag Struktur und schenken wichtige Momente der Normalität.

Auch der Erhalt des Gewichts ist ein wichtiger Faktor. Gewichtsverlust schwächt den Körper zusätzlich und kann die Wirksamkeit der Therapie beeinträchtigen. Eine Mangelernährung ist bei Krebspatienten sehr häufig und kann durch ungewollten Gewichtsverlust entstehen. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig gegenzusteuern, wenn sich Ernährungsprobleme abzeichnen.

Häufige Ernährungsprobleme während der Krebsbehandlung

Eine Krebstherapie kann mit unterschiedlichen Beschwerden einhergehen, die das Essen spürbar erschweren. Welche Nebenwirkungen auftreten, hängt sowohl von der Art der Behandlung als auch von der individuellen Situation der Betroffenen ab. Umso wichtiger ist es, der Ernährung während der gesamten Krankheitsphase besondere Aufmerksamkeit zu schenken und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. Eine qualifizierte Ernährungsberatung kann dabei helfen, diese Herausforderungen besser zu bewältigen und individuelle Lösungswege zu entwickeln.

Appetitlosigkeit und Übelkeit

Appetitlosigkeit zählt zu den häufigsten Beschwerden bei Krebserkrankungen. Viele Krebs-Patienten haben einfach keinen Hunger mehr, selbst wenn der Körper Nahrung benötigt. Übelkeit kann vor allem während einer Chemotherapie oder Strahlentherapie auftreten und macht das Essen zur Herausforderung.

Bei Appetitlosigkeit helfen oft kleine, häufige Mahlzeiten besser als drei große Portionen am Tag. Speisen, die man gerne mag und die leicht verdaulich sind, sollten bevorzugt werden. Wichtig ist vor allem, dass man isst, wenn der Appetit da ist – unabhängig von festen Essenszeiten.

Geschmacksveränderungen beim Essen und Trinken

Geschmacksveränderungen sind eine ebenso häufige Nebenwirkung der Krebstherapie. Plötzlich schmecken vertraute Speisen anders oder metallisch. Manche Erkrankte entwickeln eine Abneigung gegen bestimmte Lebensmittel, häufig z.B. gegen Fleisch. Diese Veränderungen können sehr belastend sein und die Freude am Essen und einer gesunden Ernährung mindern.

Unser Tipp: Experimentieren Sie mit verschiedenen Gewürzen und Kräutern, um den Geschmack der Gerichte zu verbessern. Kalte Speisen werden oft besser vertragen als warme. Auch die Verwendung von Plastikbesteck statt Metallbesteck kann bei metallischem Geschmack helfen.

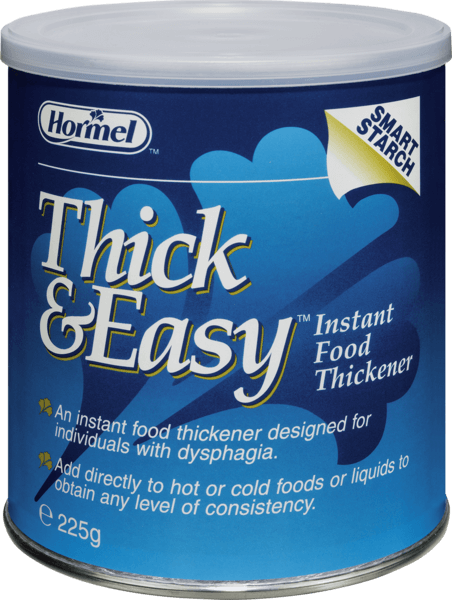

Schluckbeschwerden und Mundtrockenheit

Schluckbeschwerden können durch Tumore im Kopf-Hals-Bereich oder als Nebenwirkung der Strahlentherapie auftreten. Auch Schmerzen beim Schlucken sowie Mundtrockenheit machen vielen Krebspatienten zu schaffen. Diese Beschwerden erschweren nicht nur das Essen, sondern auch das Trinken und führen nicht selten zu einer Mangelernährung.

Bei Schluckbeschwerden ist die Konsistenz der Nahrung entscheidend. Weiche, breiige Speisen lassen sich leichter schlucken als feste Nahrung. Ausreichend trinken ist ebenso wichtig, auch wenn es schwerfällt. Spezielle hochkalorische Trinknahrung kann hier eine wertvolle Hilfe sein.

Durchfall und andere Verdauungsprobleme

Durchfall kann als Nebenwirkung verschiedener Krebsmedikamente auftreten und belastet die Betroffenen erheblich. Auch andere Verdauungsprobleme wie Verstopfung oder Blähungen sind nicht selten. Diese Beschwerden beeinflussen die Ernährung der Patienten stark und erfordern eine angepasste Lebensmittelauswahl.

Bei Durchfall sollten Sie auf leicht verdauliche Kost achten und ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Meiden Sie fettreiche, stark gewürzte oder blähende Speisen. Eine Ernährungsberaterin kann Ihnen individuelle Ernährungsempfehlungen geben, welche Lebensmittel Sie bevorzugen sollten.

Was sollte man bei Krebs essen und was besser meiden?

Nach einer Krebsdiagnose stellen sich viele Patientinnen und Patienten die Frage, welche Lebensmittel während der Therapie geeignet sind und ob es bestimmte Verbote gibt. Die gute Nachricht: Pauschale Ernährungsverbote existieren nicht. Entscheidend ist vielmehr eine individuelle Ernährung, die sich daran orientiert, was gut vertragen wird, schmeckt und den Körper in dieser besonderen Situation bestmöglich unterstützt.

Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung sollte den Körper mit ausreichend Energie sowie allen wichtigen Nährstoffen versorgen. Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette sind dabei gleichermaßen wichtig. Entgegen weit verbreiteter Annahmen sind Kohlenhydrate nicht grundsätzlich schädlich und sollten fester Bestandteil einer bedarfsdeckenden Ernährung sein.

Als gute Basis gelten Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, Milchprodukte sowie Fisch und Fleisch in moderaten Mengen. Ziel ist eine nährstoffreiche Ernährung, die den individuellen Bedarf deckt und den Organismus während der Therapie stärkt.

Eiweiß – ein besonders wichtiger Baustein

Eine ausreichende Proteinzufuhr spielt bei der Krebs-Ernährung eine zentrale Rolle. Eiweiß unterstützt die Regeneration, hilft beim Erhalt der Muskulatur und kann den allgemeinen Ernährungszustand verbessern. Geeignete Eiweißquellen sind unter anderem Milchprodukte, Eier, Fisch, Geflügel, Hülsenfrüchte und Nüsse. Bei erhöhtem Bedarf oder eingeschränkter Nahrungsaufnahme können auch hochwertige Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein, idealerweise nach Rücksprache mit einer qualifizierten Ernährungsberatung.

Welche Nahrung ist gut für Krebspatientinnen und -patienten?

Grundsätzlich gilt: Essen Sie, was Ihnen schmeckt und was Sie vertragen. Es gibt keine spezielle Krebsdiät oder Ernährungsform, die für alle Patienten gleichermaßen geeignet ist. Wichtiger als strikte Regeln ist es, den Körper mit ausreichend Energie und Nährstoffen zu versorgen. Die Deutsche Krebsgesellschaft betont, dass die Ernährung vor allem bedarfsgerecht sein sollte.

Viele Krebspatienten vertragen mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt besser als drei große Portionen. Auch Zwischenmahlzeiten sind erlaubt und oft sogar notwendig, um den Kalorienbedarf zu decken. Hören Sie auf Ihren Körper und essen Sie, wann immer Sie Appetit haben.

Was sollte man bei einer Krebserkrankung vermeiden?

Es gibt einige Lebensmittel, bei denen Vorsicht geboten ist. Rohes oder unvollständig gegartes Fleisch, rohe Eier, Rohmilchprodukte und roher Fisch sollten gemieden werden, da das Immunsystem während der Therapie geschwächt sein kann. Auch bei Salaten und rohem Gemüse ist sorgfältige Hygiene wichtig.

Stark zuckerhaltige Getränke und Speisen sind zwar nicht verboten, sollten aber nicht die Hauptenergiequelle sein. Bei der Frage, ob Zucker die Krebszellen „füttert“, herrscht oft Unsicherheit. Moderne Leitlinien zeigen jedoch, dass eine strikte Vermeidung von Zucker nicht notwendig ist. Alkohol sollte hingegen während der Therapie möglichst gemieden werden, da er die Wirkung von Medikamenten beeinflussen kann.

Der Stellenwert von hochkalorischer Trinknahrung

Wenn das normale Essen nicht mehr ausreicht, kann hochkalorische Trinknahrung eine wertvolle Unterstützung sein. Diese speziell entwickelten Produkte liefern auf kleinem Volumen viele Kalorien und alle wichtigen Nährstoffen. Sie sind besonders hilfreich, wenn Patienten nur kleine Mengen zu sich nehmen können.

Wann ist Trinknahrung sinnvoll?

Trinknahrung kommt zum Einsatz, wenn eine ausreichende Ernährung über normale Speisen nicht mehr möglich ist. Dies kann bei starkem Gewichtsverlust, anhaltender Appetitlosigkeit oder Schluckbeschwerden der Fall sein. Auch bei Erkrankungen, die mit einem erhöhten Energiebedarf einhergehen, kann sie helfen, einer Mangelernährung vorzubeugen.

Bei RCS Pro finden Sie eine große Auswahl an hochwertiger Trinknahrung verschiedener Hersteller. Produkte wie Fresubin 2Kcal Drink liefern beispielsweise 400 kcal pro 200ml Flasche und sind reich an Eiweiß. Mit 20g Protein pro Portion unterstützen sie besonders gut den Erhalt der Muskulatur. Diese hochkalorische Trinknahrung ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich – von Vanille und Schokolade bis hin zu fruchtigen Varianten.

Verschiedene Produkte für unterschiedliche Bedürfnisse

Die Auswahl der richtigen Trinknahrung hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Nutricia Fortimel Compactist eine weitere hochkalorische Option mit 2,4 kcal pro ml. Die Produkte gibt es in verschiedenen Ausführungen: manche enthalten Ballaststoffe, andere sind laktosefrei oder glutenfrei. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin kann Sie beraten, welches Produkt für Ihre Situation am besten geeignet ist.

Wichtig ist, dass Trinknahrung die normale Ernährung ergänzt, nicht ersetzt. Gemeinsame Mahlzeiten und der Genuss von normalen Speisen bleiben wichtig für die Lebensqualität. Die Trinknahrung kann beispielsweise zwischen den Mahlzeiten eingenommen werden, um zusätzliche Kalorien zu liefern, ohne den Appetit auf das normale Essen zu mindern.

Praktische Anwendung im Alltag

Trinknahrung lässt sich einfach in den Alltag integrieren. Die meisten Produkte sind gebrauchsfertig und müssen nur gekühlt oder bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Sie können die Trinknahrung pur trinken oder – je nach Verträglichkeit – in Smoothies, Suppen oder Desserts einarbeiten. Manche Patienten bevorzugen die Trinknahrung leicht gekühlt, andere bei Raumtemperatur.

Die Dosierung richtet sich nach dem individuellen Bedarf. Zur ergänzenden Ernährung können ein bis drei Portionen täglich sinnvoll sein, zur ausschließlichen Ernährung entsprechend mehr. Ihr behandelnder Arzt wird mit Ihnen gemeinsam einen Ernährungsplan erstellen, der zu Ihrer Situation passt.

Mangelernährung vermeiden und Gewichtsverlust entgegenwirken

Gewichtsverlust ist bei Krebserkrankungen ein ernstzunehmendes Problem. Eine Mangelernährung schwächt das Immunsystem und kann die Wirksamkeit der Krebs-Therapie beeinträchtigen. Ein ungewollter Verlust von fünf Prozent des Körpergewichts innerhalb von drei Monaten gilt als Warnsignal.

Strategien gegen Mangelernährung

Achten Sie auf kalorienreiche Lebensmittel und reichern Sie Ihre Speisen an. Ein Löffel Sahne in der Suppe, Butter auf dem Gemüse oder Nüsse im Müsli erhöhen den Kaloriengehalt. Auch Nahrungsergänzungsmittel können helfen, Nährstofflücken zu schließen. Bei RCS Pro finden Sie hochwertige Produkte für Menschen mit erhöhtem Nährstoffbedarf.

Die Rolle der Ernährungsberatung

Eine professionelle Ernährungsberatung ist für viele Krebspatienten sehr hilfreich. Ernährungsberater kennen sich mit den besonderen Herausforderungen aus und können individuelle Empfehlungen geben oder eine Ernährungstherapie durchführen. Eine qualifizierte Ernährungsberaterin erstellt mit Ihnen einen Ernährungsplan, der zu Ihrem Alltag passt und zeigt, wie Sie mit den Krebs-Nebenwirkungen umgehen können.

Idealerweise nehmen Sie bereits zu Beginn der Krebsbehandlung Kontakt zu einer Ernährungsberatung auf. Sprechen Sie hierzu mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über eine entsprechende Überweisung, da viele Krankenkassen die Kosten ganz oder teilweise übernehmen. Zusätzlich kann der Krebsinformationsdienst dabei helfen, qualifizierte Ernährungsberaterinnen und -berater in Ihrer Nähe zu finden.

Krebsdiäten: Was ist davon zu halten?

Im Internet kursieren zahlreiche sogenannte Krebsdiäten, die versprechen, das Tumorwachstum zu stoppen. Doch Vorsicht: Die meisten haben keinen wissenschaftlich nachgewiesenen Nutzen und können sogar schaden. Superfoods können zwar gesund sein, aber sie können Krebs nicht heilen. Krebsdiäten wie eine ketogene Diät oder extremes Fasten sind für die meisten Krebspatienten nicht empfehlenswert und können zu Mangelernährung führen.

Die Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft empfehlen eine ausgewogene, bedarfsdeckende Ernährung. Es gibt keine Krebs-Diät für alle Patienten. Wenn Sie alternative Ernährungsformen ausprobieren möchten, sprechen Sie zuerst mit Ihrem Arzt und lassen Sie sich bezüglich der richtigen Ernährung bei Krebs umfangreich beraten.

Praktische Hilfen bei Kau- und Schluckbeschwerden

Wenn feste Nahrung schwer zu kauen oder zu schlucken ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Ernährung anzupassen. Die richtige Konsistenz der Speisen spielt dabei eine wichtige Rolle. Pürierte oder passierte Kost kann eine Option sein, ebenso wie weiche, breiige Speisen.

Sondennahrung als Alternative

In manchen Fällen ist eine orale Ernährung vorübergehend oder dauerhaft nicht möglich. Dann kann eine Ernährungssonde helfen, den Körper mit allen nötigen Nährstoffen zu versorgen. Bei RCS Pro finden Sie auch Sondennahrung und das passende Zubehör für die enterale Ernährung.

Produkte wie HiPP Sondennahrung sind speziell für die Ernährung über eine Sonde entwickelt, können aber auch als Trinknahrung verwendet werden. Sie sind auf Basis natürlicher Lebensmittel hergestellt und enthalten keine künstlichen Aromen oder Konservierungsstoffe. Mit 1,5 kcal pro ml liefern sie ausreichend Energie, auch bei kleineren Mengen.

Ernährung und Krebsvorbeugung: Ein kurzer Überblick

Während es bei bereits erkrankten Menschen vor allem darum geht, den Ernährungszustand zu erhalten, spielt die Ernährung auch in der Krebsvorbeugung eine wichtige Rolle. Eine gesunde, ausgewogene Ernährungsweise kann das Risiko für einige Krebsarten senken – das zeigen zahlreiche Studien.

Für die Krebsvorbeugung empfehlen Expert:innen eine pflanzenbasierte Kost mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. Der Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch sollte begrenzt werden, ebenso wie Alkohol. Diese Empfehlungen gelten allerdings zur Vorbeugung für gesunde Menschen, bei bereits bestehender Krebserkrankung sind die Prioritäten andere.

Der Umgang mit Appetitlosigkeit im Alltag

Appetitlosigkeit gehört zu den belastendsten Ernährungsproblemen bei Krebs. Wir empfehlen Ihnen, die Mahlzeiten so angenehm wie möglich zu gestalten. Eine schön gedeckte Tafel oder das Essen in Gesellschaft können die Freude am Essen erhöhen. Essen Sie zu den Zeitpunkten, zu denen Sie am ehesten Appetit haben – das ist bei vielen Menschen morgens.

An schwierigen Tagen ist hochkalorische Trinknahrung besonders hilfreich. Ein kleines Glas liefert viele Nährstoffe auf wenig Volumen. Setzen Sie sich nicht unter Druck. Es ist normal, dass es während der Krebsbehandlung Phasen gibt, in denen das Essen schwerfällt. Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Team, wenn die Appetitlosigkeit anhält.

Die Bedeutung einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr

Neben dem Essen ist auch das Trinken von großer Bedeutung. Viele Patienten vergessen im Alltag, ausreichend zu trinken, oder haben aufgrund von Übelkeit oder Mundtrockenheit Schwierigkeiten damit. Doch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig für alle Körperfunktionen.

Versuchen Sie, über den Tag verteilt regelmäßig zu trinken, auch wenn Sie keinen Durst verspüren. Wasser, ungesüßte Kräutertees oder verdünnte Fruchtsäfte sind gute Optionen. Auch Suppen und wasserreiches Obst tragen zur Flüssigkeitsversorgung bei. Bei Mundtrockenheit können häufige, kleine Schlucke helfen.

Gemeinsam durch die Erkrankung: Unterstützung für Angehörige

Als Angehöriger können Sie viel zur guten Ernährung beitragen. Übernehmen Sie nach Möglichkeit das Einkaufen und Kochen. Seien Sie aber nicht enttäuscht, wenn das Essen nicht gegessen wird, denn wie schon erwähnt ist Appetitlosigkeit ein häufiges Problem. Essen Sie gemeinsam, auch wenn der erkrankte Mensch nur kleine Mengen zu sich nimmt. Vermeiden Sie jedoch Druck, das verschlimmert die Situation nur.

Manchmal brauchen auch Angehörige Unterstützung. Eine Ernährungsberatung kann zeigen, wie Sie optimal helfen können. Auch Selbsthilfegruppen können hilfreich sein.

Wo finden Sie weitere Informationen und Hilfe?

Wenn Sie Fragen zum Thema Ernährung bei Krebs haben, gibt es verschiedene Anlaufstellen. Der Krebsinformationsdienst bietet kostenlose telefonische Beratung und auf seiner Website umfangreiche Informationen. Auch die Deutsche Krebsgesellschaft stellt auf ihren Internetseiten fundierte Hinweise zur Verfügung.

Ihr behandelndes Team in der Klinik oder Praxis ist ebenfalls eine wichtige Anlaufstelle. Zögern Sie nicht, alle Ihre Fragen zu stellen. Es gibt keine dummen Fragen, wenn es um Ihre Gesundheit geht! Viele Kliniken bieten auch spezielle Sprechstunden für Ernährungsfragen oder unterstützen mit einer Ernährungstherapie.

Praktische Produkte für den Alltag bei RCS Pro

Im Shop von RCS Pro finden Sie eine sorgfältige Auswahl an Produkten, die Menschen mit Krebserkrankungen im Alltag unterstützen können. Neben der bereits erwähnten Trinknahrung bieten wir auch Nahrungsergänzungsmittel, die speziell für Menschen mit erhöhtem Nährstoffbedarf entwickelt wurden.

Unser Sortiment umfasst Produkte renommierter Hersteller wie Fresenius Kabi, Nutricia und HiPP. Alle Produkte sind auf spezifische Bedürfnisse abgestimmt, ob hochkalorisch, proteinreich, laktosefrei oder glutenfrei. Bei Fragen zur Produktauswahl steht Ihnen unser kompetentes Service-Team gerne zur Verfügung.

Die richtige Ernährung als wichtiger Baustein bei Krebs

Die Ernährung bei Krebs braucht individuelle Lösungen, denn eine allgemeingültige Empfehlung gibt es nicht. Entscheidend ist, auf die Signale des eigenen Körpers zu achten und bei Bedarf professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Eine angepasste Ernährung kann den Therapieerfolg positiv beeinflussen und wesentlich zur Erhaltung der Lebensqualität beitragen. Wenn das normale Essen zeitweise schwerfällt, können moderne Hilfsmittel wie hochkalorische Trinknahrung eine sinnvolle und entlastende Ergänzung sein. Auf unserer Website finden Sie in der Kategorie „Ernährung“ passende Produkte für individuelle Bedürfnisse.

Behalten Sie dabei stets im Blick: Jeder Bissen zählt. Gehen Sie achtsam und nachsichtig mit sich selbst um und akzeptieren Sie, dass es sowohl gute als auch schwierigere Tage geben kann. Mit Geduld, Kreativität und der passenden Unterstützung lässt sich auch in dieser herausfordernden Phase eine ausreichende und stärkende Ernährung sicherstellen.